いのちの理由 ー学ぶということー

岐阜県総合医療センター新生児内科主任医長

寺澤大佑

岐阜県PTA連合会定期大会 記念講演より より

さだまさしさんに話したことがきっかけで

あらためまして、テラサワダイスケです。小児科の医師をしています。

これは、映画「眉山」(犬童一心監督、2007年)で、大沢たかおさん演じる医師「寺沢大介」が、主人公である河野咲子(松嶋菜々子さん)とはじめて対面した時の挨拶です。

この映画の原作となった小説「眉山」は、さだまさしさんによって書かれました。まさしさんの曲「風に立つライオン」のモデルとして知られた呼吸器外科医で、私の恩師でもある柴田紘一郎先生が「面白い医学生がいる」とまさしさんと僕を引き合わせてくださったのは医学部3年生の頃、弱冠20か21歳のころでした。芸能人で、超有名人のまさしさんでしたが、テレビで見るままの雰囲気と穏やかで軽妙な語り口で僕のことを包んでくださり、closeな場での食事会や、交友を広げられる場に誘っていただけるようになりました。

ある夜のこと、まさしさん、柴田先生、僕の3人で、齢70歳をもう直ぐ迎えるカスミママが一人で営業している「スタンドバーかすみ」に飲みに行きました。薄汚なくてコンクリート打ちの狭い通路を進んだ袋小路の場所にあるこのお店は、8人も入ればいっぱいで、常連であればカスミママのいる1畳にも満たない広さのカウンターに入って他のお客さんに席を譲ることが常態化しており、さらにツマミと言っても「乾きもの」しかないような場でした。狭くて薄暗いお店ではあるものの、カスミママの底抜けに明るい笑い声と尽きない話術、もともと卓球選手として国体にも出場していた圧倒的なパワーに満ち溢れた場所で、そこの一番奥の席が柴田先生のお気に入りの場所でした。しかしこの時は、まさしさんをカスミママの正面になるように通され、柴田先生自身は入口に近い席に座り、「テラちゃんは僕とまさしさんの間に座ればよか。」と、お二人の真ん中に座らせていただいたのでした。

乾杯するや否や、まさしさんが僕に聞いてきました。「寺澤くんってさぁ、人体の解剖、した?」「それ、飲みながらする話っすか!?」とあまりに唐突な、しかも乾杯直後の予想外の質問に咽びながらも、「はい、しましたよ。医学部の学生は必ず解剖実習がありますから、僕ももちろんさせていただきました。」「そのときのこと、少し教えてもらってもいい?」そんなやりとりがあったことを、今でもよく覚えています。

僕の右側で、お気に入りの芋焼酎お湯割を片手にされた柴田先生は、「そりゃぁ、よかとね、テラちゃん。僕も昔のことやけど、初めて人の体にメスを入れたあの医学生の時のことはまだ覚えとるけん。テラちゃんが感じたこと、まさしさんに教えてあげたらよかとよ。」と、宮崎弁と長崎弁が混じった、いかにも柴田先生らしい言葉で背中を教えてくださいました。

———僕の大学では、大学1年生の後期から人体解剖がありました。一人のご遺体をずっと解剖させていただくんです。僕が解剖させていただいたのは、伊藤さんという、おそらく50代後半から60代くらいの女性の方でした。初めて出会った伊藤さんは、頭から足の先までをネルという大きな布に包まれた状態でした。ネルからはこれまでに経験したことのない薬品のにおいが発せられ、そしてこの大きな布の中に亡くなられた方が僕に身を委ねておられるんだと思うと、強烈に緊張し、膝が震える思いになりました。解剖室には、自分の腰高に据えられた解剖台にご遺体が25体並んでおられました。その中のお一人を、5〜6人ぐらいの班に分かれた医学生が、約半年間かけて人体の隅々まで解剖させていただき、血管の流れや構造を勉強させていただくのです。まだ高校を卒業して半年しか経っていない若者です。途中でメスを握れなくなり、大学を去った同級生もいました。あえてこのタイミングで人の死と強烈に向き合わせることで、人という存在の尊さと、若者の未来に向けて我が身を全て差し出すという人としての究極の愛、そして数年後に医師としての道を歩き始めることへの本気の覚悟を、メスを進めると同時に学ばせていただきました。

この半年は、ただひたすら夢中で人体に、伊藤さんに向き合いました。すべての解剖が終わった後、隅々まで勉強させていただいて小さな欠片の集合体となったお身体を再びネルに包み直して、棺にお納めします。それまでは衣類を身につけられていない、無垢のお体として向き合っていたわけですが、その方を棺に戻すタイミングではじめて、この方がどのような人生を生きた方だったのかを知らされることになります。この人が収められてきた棺と、この方が生き抜かれた時間を知る手がかりが、医学生に知らされるのです。

この納棺のときに僕は初めて、棺にはもの凄く豪勢なものと、もの凄く質素なものがあることを知りました。棺自体に彫刻が施され、中にお体が入っていないのにずっしりした重さの棺もありました。絹のような光沢のサテン生地で内側も外側も覆われた棺もありました。しかし伊藤さんの棺は、25基並んだ棺の中で最も質素な部類の、どう見ても合板の、顔を拝むための扉すら簡素なものでした。

「伊藤さんはどのような人と住まわれていたのだろうか。どのような人生を歩まれた方だったのだろうか。」

そんなことを思いながら、伊藤さんのお名前のタグが付いた軽い棺を自分の解剖台まで運びました。教授の声により黙祷を捧げたあと、棺の蓋を開けると、その方が生前にお召しになられていたお洋服とか、ご遺族の方が入れて差し上げたその人の思い出の品やお手紙とかが入っていました。 しかし、伊藤さんの棺の中には、亡くなった時に病院の看護師さんか葬儀屋さんに着させてもらったであろうペラペラの浴衣のような寝巻きと、生地が少し傷んだタオルが2枚、それだけしかありませんでした。そして、丁寧に畳まれた浴衣の上に、「医学生のあなたへ」と表に書かれた封筒が乗せてありました。僕達は、皆で慎重に封筒を開きました。中には2枚の便箋が入っていました。そしてそれぞれに、少し震えた字でこう書かれていました。

「あなたは私から何を学べましたか?」「良いお医者さんになってください。」と。

この短い2通の手紙で、伊藤さんの存在が僕の中にグーっと入ってきたように感じました。伊藤さんは、確かにご自身の人生を生き抜いた人だったんだ。伊藤さんは、「良いお医者さんになるために、私からしっかり学んでください。」という思いで、自分のお身体を僕達に捧げてくださったんだと思ったら、涙が止まらなくなりました。ただただ泣きながら「伊藤さん、本当に有難うございました。」と、何回も何回も繰り返しました。———

まさしさんにお伝えしたのは、このような伊藤さんと僕との物語でした。

「テラちゃんは、本当に大事なことを学ばせてもらったとやね。よかったね、いやーよかばい、ねー、テラちゃん!テラちゃんは、本当に素晴らしいことを伊藤さんから学ばせていただいたんね。いやー、よかばい。テラちゃんは良い医者にならなきゃいかんばい。テラちゃん、僕は嬉しか!」酔いが回った柴田先生は、呼吸器外科医としてメスを長年握ってきた経験があるにもかかわらず、僕よりも号泣して「カスミさん、芋おかわり!」とグラスを差し出していました。

お話しをしてから1か月ほどが経った日、まさしさんからメールが届きました。「寺澤くんから教えてもらった解剖のことを、小説に書いてみました。読んでみてください。」何度かの推敲のやりとりを行い、「これが印刷稿になります。本当にありがとう!」と送られてきた最後の原稿で、登場する小児科医の名前が「寺沢大介」に変更されていました。まさしさんから僕への最大限の謝辞であり、だけれども寺澤大祐と同一人物ではないことを示すために、漢字の表記を変え、読み方も「テラサワ」とすることで、僕の濁りがある「テラザワ」とは区別されるという、まさしさんの心からの配慮もいただきました。そして、この小説の最後には、僕が学生時代に書いた解剖実習感想文が、まさしさんの修飾を加えて掲載されました。

この小説は本当に多くの方々にお読みいただけました。それだけにとどまらず、歌となり、テレビドラマとなり、ラジオドラマとなり、コミックにもなり、舞台にもなり、そして映画となり、多くの人に愛していただける作品になっていったのです。

あの小説が発表されてから、もう22年、僕が医者になってからの時間も21年になりました。この21年間に本当に多くの患者さんと家族から学ばせていただいてきました。そして、あの時間を共にした柴田先生もカスミママさんも、もうお話しできない世界に旅立っていかれました。

新生児医療の現場から

PTA連合会では、そんな僕が21年間に出会ってきた多くの子どもたちと家族の奇跡のお話をさせていただきました。

新生児医療の現場とは、皆様にはなかなか馴染みのない分野かと思います。それでも、30人に1人の赤ちゃんは、出生時に我々のような医療や看護のサポートがないと命を繋いだり健康を維持したりすることが困難になります。このエッセイを読まれている方にも、お子様がNICUに入院した経験がある方がおられると思います。NICUとは「新生児集中治療室」であり、「Neonatallntensive Care Unit 」の略称です。赤ちゃんのためのICUであり、岐阜県総合医療センターには岐阜県内最大の赤ちゃんの集中治療施設として40人の赤ちゃんの治療を同時に行える設備と人員が整えられています。ここで僕が願うことは「すべての子どもが大人になれますように」ということです。子どもが大人になる、このことは当然のように感じがちですが、僕の目の前で失われていった命も数多くありました。重篤な病状の赤ちゃん、生まれた瞬間から命の時間が推測できてしまう赤ちゃん、お腹の中に居られさえすれば5年でも10年でも生きられるのに、十月十日(とつきとおか)で母体から出ざるを得ないヒトという人種であるがゆえに、お腹から出たとたんに20分で終焉を迎える赤ちゃん。そのような赤ちゃん達に数多く出会ってきました。

順調に経過できていると思っていたのに、急変して状態が急降下していくような赤ちゃんの命を救おうと?いた経験は数え切れません。自宅で休んでいた時に超緊急の依頼が入り、現場となるクリニック、助産院、病院などに、着の身着のままの格好に白衣だけを羽織って飛び込んだことも、両手両足の指では足りない数ほどあります。

そんな経験が数多くあっても、新生児科医を辞めたいと思ったことは、一度もありませんでした。

弟に教えられたこと

僕には、障がいと共に生きる弟がいます。弟が生まれた40年以上前は、今では当然のように使われる超音波という機械はまだありませんでした。お腹の中の赤ちゃんの状態を知るには、産婆さん(今でいう助産師)の手のひらの感覚と勘と経験に委ねられていました。弟は産まれる前日に産婆さんから「お腹の中の赤ちゃんは3キロぐらいのぉ、元気なぁ、男の子か女の子やね!」と言われたそうです。

しかし翌日、1.5㎏の元気がない弟、陽祐が産まれてきました。産婆さんの言葉で合っていたのは1つ、男の子の部分だけ。僕が3歳3か月の時のことでした。事態をよく飲み込めていない僕は、弟の誕生が嬉しくて嬉しくて、祖母の家から1㎞以上離れた病院まで歩いて、保育器に入ってあまり動くことのない弟の姿を、ガラス越しに見に通いました。

弟は保育器からなかなか出て来ませんでした。

1か月ほどが経った時、隣で立ちすくむ母に聞きました。「何で陽ちゃんだけあの箱の中にずっといるの?」って。母親は僕に、「陽ちゃんは病気だからね。今、お医者さんと看護婦さんが一生懸命治してくれているんだよ。」と言いました。僕はその言葉を聞いて、「じゃあ僕が赤ちゃんを治すお医者さんになって陽ちゃんを治してあげるよ。」と答えました。その言葉が自分の記憶の原点にある言葉です。僕は自分の言葉に騙されました。僕は赤ちゃんを治すお医者さんになるんだ、と思い込んで、幼稚園でも小学校でも卒業アルバムに「赤ちゃんを治すお医者さんになる。」と書きました。

僕が中学生になってからすぐに弟の学校の運動会がありました。弟は関養護学校(現関特別支援学校)に通っていて、僕はそれについて行きました。僕が13歳の時です。当時の弟は腰を支えながら手を引けば何とか歩くことができました。そこで、養護学校の先生方が弟の腰を支え、手を握りしめて運動場を一生懸命に歩いていました。そんな弟の健気な姿を応援していて、ふと気付いたんです。「弟が赤ちゃんじゃない!」びっくりしました。13歳の僕の目の前にいる弟は、10歳だったんです。当たり前のことですが、本気でその時まで気付いていませんでした。僕は赤ちゃんを治すお医者さんになって弟を治したかったのに、僕が大人になって赤ちゃんを治すお医者さんになったとしても、その時、弟も大人じゃないか!ということは、赤ちゃんを治すお医者さんになっても弟は治せない。それだったらお医者さんになるのはやめよう、って単純に思いました。その日の夜、夕食を囲んで言いました。

「僕、お医者さんになるのやめるわ。」「あぁ、医者になんか別にならんで良いよ。血だって怖いし。でも、支える人がいてくれたから、弟が弟らしく生きていけるんだよな。」と、父は何気なくぽろっと、そういう話をしました。

子どもの事を支えてくれる大人がいっぱいいる。支えてくれる人がいれば、輝ける人生を歩める人がいる。それって、すごいことだな、と思いました。大人になれば誰かのことを支えられる人になれる。僕が赤ちゃんを救うお医者さんになったら、弟は治せなくても弟のような人生を歩む人達を少しでも救えるかも知れない。何より僕には、重い障がいのある弟がいてくれることによって、そういう人たちの生活の中の辛さ・苦しみ、そして喜びが分かる。であれば、重い障がいと共に生きる子どもと家族を、僕自身が支えることができるかも知れない。だったら、支えられる人として、やっぱり赤ちゃんを治すお医者さんになろうと思いました。

中学校3年生の時、もう1つの事に気付きました。それは、大好きな弟だけれど、そんな弟の人生を、実は、僕は見下している、ということでした。僕は、医者になって弟を「普通」にしたかった、これが僕の原点だったのです。弟は、喋る事、食べる事、歩く事、排泄する事、着替える事、何もできません。コミュニケーションをとることも困難です。今は年齢と共に体の自由も以前にも増して利かなくなり、少しだけズリバイ移動ができる、それぐらいしかできない弟です。僕は彼を、「僕が考える普通」にしてあげたかったのです。弟の普通は、「可哀想な、みすぼらしい、残念な普通」で、僕の普通は、「歩けて、喋れて、食べる事ができて、自由ができる、良い普通」だから、あなたの「残念な普通」を、僕みたいな「良い普通」にしたら、あなたも幸せになれるって。僕は、弟の普通に勝手にレッテルを貼っていたんです。僕は勝手に「弟にとっての普通」を、残念な、駄目な普通と見下してるっていう事に気付いた。僕の人生が僕にとっての普通であるように、弟にとっては生まれた時から今の自分が普通なわけです。そんな弟にとっての普通を、他者である僕が勝手に見下す事がいかにおかしいかということに、僕は中学校3年生の時、気付きました。僕の普通とあなたの普通が違って当然なんだ。誰かを傷つけることがないのであれば、どの普通だって普通だと認めて、大好きでいれば良い、と僕の弟が教えてくれました。

「障がいを持った子の親になりたいと望んでる母親はどこにもいません。でも、いざ自分の子どもに重い障がいがあると分かっても、それはそれでやっぱり可愛いのです。そして彼は、普通に生活していたら出会うことのなかった多くの人との繋がりと、命に対する気付きを、私達家族に与えてくれました。だから障がいがあろうと無かろうと、この子は私の子で、自慢の子で宝物なんです。」(患者のお母さんからの手紙)

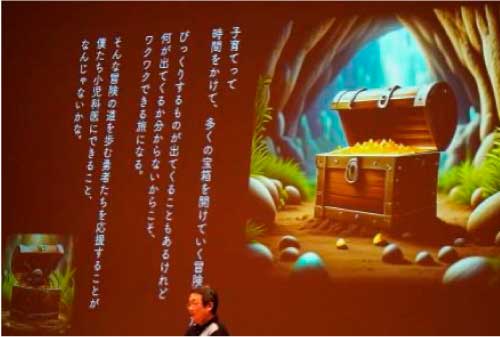

子どもの心を支える学びの道標に

子育てって、18年間ほどをかけて多くの宝箱を開けていく、そんな冒険の時間なんじゃないかな、と思います。宝箱、宝箱、宝箱、びっくり箱、宝箱。。。

何が出て来るか分からない箱を開ける旅の時間。びっくり箱が先行しちゃうこともあるけれど、必ず宝箱も混じっている。だから、それを見つけに一緒に手を繋いで歩き続ける。この時間が子育てなんです。その素晴らしい冒険を一緒に応援し、支えていくこと、一緒になってその勇者と共にGOって言えるのが、僕達小児科医なのだと思います。そして、勇者たちの歩む道を共にワクワクしながら一生懸命切り開いていく、それが大人の役割なんじゃないかな、なんて思います。

それでも、子どもが小学生になり、中学生になると、親としてこう言ってしまうんです。「ちゃんと勉強しなさい!」って。でも、学ぶって何なのでしょうか?「学ぶ」ということは知識を付けること、には異論はありません。ですが、知識をつけることだけではないことは、実はたくさんあります。バランスをとるとか、誰かと一緒に力を合わせて何かを成し遂げるとか、年齢を超えてコミュニケーションをとるとか、知らない世界を探求するとか、部活動でチャレンジするとか、さまざまな「学びのフェーズ」があるはずです。解剖をさせていただいた伊藤さんの「あなたは私から何を学びましたか?」との問いかけは、知識を付けましたか?と問われただけではなかったはずです。子どもたちが学校や地域でやってくること、過ごす時間って何でも学びなんです。経験し、覚え、理解し、感じ、伝え、考える。この時間の全てが学びと言えるのです。そんな学びの過程の中で一番いけないのは何なのか。あの有名人がこんなふうに言っています。

「一番いけないのは、自分なんてダメだと思い込むことだよ」。

そう、のび太先生がドラえもんに、こう伝えている場面があるのです。

僕は、今までおそらく1万人くらいの赤ちゃんに接してきました。中には生まれたときから心臓が外に飛び出していた子もいます。脳がなかった子もいます。当然生きていけない子達です。重い病気の赤ちゃん、生きる時間が短いことを運命付けられた赤ちゃんもいっぱいいます。でも、このような赤ちゃんの中に誰一人として、ダメな子はいませんでした。勇者であり、カッコよくて、可愛くて、素晴らしい子どもしかいませんでした。ダメな赤ちゃんって見たことないんです。ダメな子どもを見たことはないんです。何もできない僕の弟ですら、ダメな人ではありません。だから生まれた赤ちゃんを抱きしめるときに、僕は、良い子だね、頑張れよ、豊かな人生をね、って言って、スタートラインのところで送り出しています。

学ぶということのスタートラインは、楽しいな、嬉しいな、面白いなっていう経験です。テレビやゲームに頼るのではない、心豊かな遊びがあるからこそ、子どもの心が満たされ、知の畑が耕され、そこから、色んなことが積み重なっていく素地になります。子どもたちから、地域での遊びをなくしてはいけないと思っているのですが、それは、遊びこそが学びの原点に他ならないからです。

大人が「勉強しなさい!」ということは、記憶しなさい、という言葉に置き換えられるように思います。ですが、記憶するだけであれば、塾でもYoutubeでも教えられるでしょう。

学校だからこそ、社会だからこそ、PTAだからこそ教えられることは何か。それは「あなたは、より良い社会を創っていく一人になれる人なんだよ。」という、子どもの心を支える学びの道標に

なることではないでしょうか。学校という社会の中で、家庭、地域という社会の中で、あなたはこれからの社会や世界を創っていく素晴らしい勇者になれるんだよということを伝えられるんじゃないかと思います。これは成績を伸ばすことを命題とされる塾には難しいことのように思います。僕達の目の前にいる子どもたちは、僕達大人が見ることができない、50年後、60年後、70年後の未来を見られる人達です。そんな未来の世界を彼らが見ていくのであれば、僕達が親としてできることって、暗記することを強いることではないと分かるはずです。小中高大学までの勉強とは、考えてみたら全部自分のための勉強です。今よりもよい成績を残すための勉強、志望する学校に進学するための勉強、希望する職業に就くための勉強。自分のための勉強に他なりません。

しかし、大人になってから、社会に出てからの勉強は、全部、誰か知らない他人のための勉強に変わります。自分のため、と思いつつ、必ず他人に影響を及ぼすことになるのが、大人の学びです。

医者が病気を知らなかったら、初めて会った病気を診断することも治すこともできません。だから僕達は勉強します。学校の先生達だってプロですから惰性でも教えられます。けれど、たまたまその年度に出会うことになった「赤の他人」の30人のために、一年間、目の前の子どもの幸せを願って、より効果的な指導法を学んで、そして教えようとしてくれるのです。整備士さんが勉強不足のままに車を修理したら、整備士さんの人生とは全く関係のない人が事故で亡くなるかもしれない。だから整備士さんも新しい車の整備を学びます。美味しい食事やケーキを作ってくれる人は、誰かの笑顔のために新しいメ二ューを考えます。

全ての大人は、自分以外の誰かのために、誰かの笑顔のために、学びをやめることはないのだと思います。だからこそ、目の前の子どもたちが大人になるまでの道筋で、あなたはどういうスタイルで学ぶのか、学びの多様性を伝えるのが大人の役割だと思うのです。

忘れることができない赤ちゃんの話

最後に、講演では語らなかった、僕の新生児科医としての歩みの中で忘れることができない赤ちゃんとの思い出を記します。

————NICUでの初めての夜勤。全ての患者の採血を終え、検査データの確認をしながら、もうすぐ交代時間となることへの安堵で、外がもうすっかり明るいことにようやく気付いたとき、

ポケットの中の院内PHSが鳴った。「母体内の赤ちゃんの状態が悪そうなので、30分後に緊急帝王切開で出します。」産科医がやや緊張したような早口で、そう告げて電話を切った。その口調に何となく胸騒ぎを覚えた。すぐに応援の新生児科医を呼び出し、NICU看護師に“臨戦態勢”を取るように指示をし、緊急手術に備える準備を開始した。

新生児科の医者は、24時間365日、どんなときでも常に赤ちゃんを救命し、全身状態を安定させることを最優先に働く。だから、NICU内から医者が全員不在になることは、1秒たりともない。もちろん看護師もそうだ。それに、どんなにペーペーの医者であっても、赤ちゃんの状態が危険だ、と判断し、“臨戦態勢”を取れ、と命ずれば、全ての医者・看護師などのNICUスタッフが臨戦態勢を取って対応する環境、それがNICUである。

20分後、応援の医者が到着し、それを待っていたかのように母親がストレッチャーでカラカラと無機質な音を廊下に響かせながら、手術室に運ばれていった。最初の電話から30分後、緊急手術が始まった。テレビドラマだったら、おそらく気難しそうな音楽が流れ、視聴者にも聴覚からその雰囲気が伝わるのだろう。実際の手術室では、しかし、ポップスの音楽が軽やかに流れていた。母親の不安を和らげるための、そして産科医・新生児科医の過度の緊張感をほぐすための、麻酔科医の選曲だ。手術開始から2分、赤ちゃんは生まれた。手術室には、どこかの国の軽やかな音楽が響き続けている。赤ちゃんは、泣かなかった。「赤ちゃん」の言葉とは裏腹に、異常に白い赤ちゃんだった。いくら足や背中を刺激をしても、口の中を吸引しても、その赤ちゃんの泣き声は、手術室に響くことはなかった。かろうじて動いている心臓だが、その動きはいまにも止まってしまいそうなくらいに弱い。すぐに呼吸を維持させるための気管内挿管を行い、数分前まで母親から栄養をもらっていた、ゼラチンの塊のような臍の緒から点滴を入れる。無我夢中だった。「NICUに運びます。手術が終わってお母さんが来られるまで、赤ちゃんはNICUで頑張って待っています。だからお母さんも頑張ってください。」母親にそう告げ、専用エレベーターでNICUを目指した。その頃には、心臓マッサージをしないと自分で鼓動を打つ事も忘れてしまう状態になっていた。“臨戦態勢”を指示したNICU内には、すでに医師5名、看護師8名、臨床工学技師らが人工呼吸器、緊急の薬剤、保育器などを準備して待機していた。NICUのほとんど全ての機能は、いま心臓の鼓動を忘れかけているこの赤ちゃんに注がれていた。小児科医にも応援を頼み、検査室、輸血部、薬剤部にも“臨戦態勢”を要請した。

とにかく、全てのスタッフが全力を出した総力戦の治療だった。心臓マッサージ、大量輸血、薬剤の急速反復投与。父親にも赤ちゃんの横に来てもらい、手を握って応援してもらった。不意に病棟の電話が鳴った。「お母さんの手術が終わったので、NICUに向かいます」。手術室からだ。実は母親も非常に危険な状態であり、手術に時間がかかっていた。手術開始から2時間、ようやく母親がストレッチャーに横たわったまま赤ちゃんの横につき、手を握った。そして、泣いた。「お母さん、この赤ちゃんは本当によく頑張って、お母さんが来てくれることを待っていてくれました。だけど、心臓マッサージをしてあげないと心臓が動いてくれません。それでも、10ヶ月間お腹の中で聞き続けてきたお母さんの声は分かると思います。もし赤ちゃんの名前が決まっているのなら、名前で呼びかけて『お母さん来たよ。』と教えてあげてくれませんか?」僕はそう母親に伝えた。母親は、涙を拭いながら、赤ちゃんの手を強く強く握りしめた。「あやかちゃん、ママだよ。お母さんだよ。あやちゃんは本当に強い子。優しい子。頑張る子。よく頑張ってくれたね。ママは傍にいるよ。頑張ってくれてありがとうね。でもね、あやちゃん、お母さんはあやちゃんがお腹にいてくれた時間だけで満足するから。もう頑張らなくていいよ。あやちゃん、ありがとう。」

その時だった。「あやか」と名付けられた赤ちゃんの心臓が、その声に反応するかのように、少しずつ、されど力強く動き出した。「お母さん、待ってたよ。来てくれてありがとう!頑張らなくていい、って言ってくれてありがとう。わたし、お母さんとお父さんのためにもう少し頑張ってみるね!」僕には、そういうあやかちゃんの声が聞こえた気がした。窓の外では、雀の子がいままさに飛び立とうとしていた・・・。

あやかちゃんはその後、命の火を2年以上燃やし続けた。半分以上の時間は家族と一緒に家庭で過ごし、登山、キャンプ、バーベキューと、何でも家族と時間を共にした。目を開く事はなかったけれど、言葉を発することもなかったけれど、自分では呼吸すらできなかったけれど、彼女の命と心は常に輝き、明日を照らしていた。————

いのちの理由を見つめること

僕は、重篤な赤ちゃんのいのちといつも一緒にいます。そしてその僕には、伊藤さんや柴田先生やカスミママが、あやかちゃんをはじめとする僕が見送った子どもたちが、こう問いかけ続けてくださっています。「あなたは私から何を学べましたか?」「良いお医者さんになってください。」

僕たち医療者は、「学び続ける」ということを社会から求められています。それと共に、探究心、豊かな愛情、発想力、コミュニケーション力、自分自身の役割を全うする力なども求められています。だけど、このことは僕たち医療者だけではないのではないでしょうか。

子どもたちと一緒に歩もうとしているPTAの皆様、先生、もちろん保護者、地域の方々。今回の機会により、私と出会うことができました多くの皆さんも、これからの人生の中で、「知識を得る」「探究を続ける」「豊かな愛情で子どもを包む」「今までにはない発想力を大切にする」「多くの人達とのコミュニケーションをとる」「ご自身の人生の役割を全うする」ということを大切にしていっていただきたいと願います。

この、自分自身の役割を全うしていくということ、これが「私のいのちの理由はなんだろう。」と考えることであり、そしてまた「目の前にいるこの人のいのちの理由はなんだろう」と考えることでもあるのです。

僕の講演のタイトルを「いのちの理由」とした意味は、ここにあります。

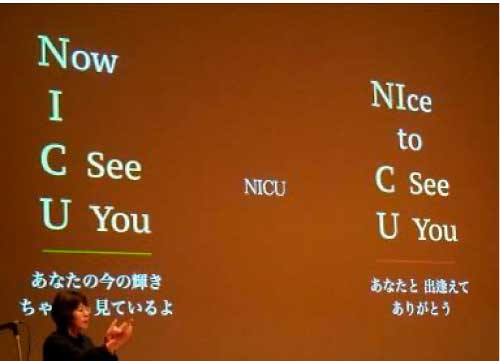

NICUという言葉が「新生児集中治療室」であることを申し上げました。

でも僕は、あと2つ大事な言葉が含まれていると思っています。1つ。Now I See(C)You(U)。日本語にすると「あなたの今の輝きをちゃんと見てるよ。」、そしてもう1つ、NIce to See(C)You(U)。日本語にすると、「あなたと出逢えてありがとう。」。

あらためまして、寺澤大祐です。新生児内科の医師をしています。

【講演抄録】

いのちの理由

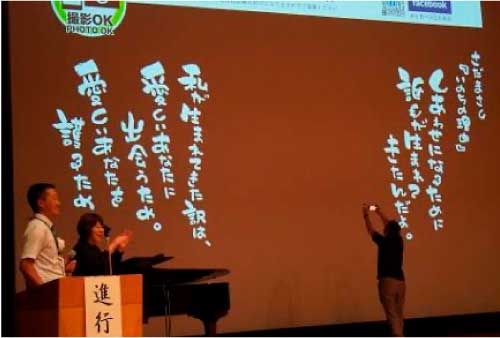

「私が生まれてきたわけは・・・」この言葉が繰り返される歌がある。

日々、赤ちゃんが産声をあげる姿を間近で見させていただいている。

日々、赤ちゃんが生きることと戦う姿を間近で見させていただいている。

日々、両親が我が子を慈しむ姿を間近で見させていただいている。

日々、障害と共に前を向いて歩む強い子どもの姿を見させていただいている。

日々、子どもによって育っていく両親の姿を見させていただいている。

そして時に、短い命を終えていく赤ちゃんや子どもの側にいさせていただく。そんな仕事をさせていただいている。

「赤ちゃんをみている医者としての君の目から見える障害者支援について、話してほしい。」と、発達障害支援を専門とする教育学部の教授から2時間の講演依頼をいただいたのは、医者になって6年目。彼が代表を努める障害者支援に関する研究会が20周年を迎える。その記念講演を、ということだった。

話す内容を考える中で真っ先に浮かんだ言葉が「私が生まれてきたわけは・・・。」だった。

障害と共に生きることの意味。

生まれてきてわずか数時間で終えるいのちの意味。

生まれる前に消えるいのちの意味。

僕たちはいつも、純粋無垢ないのちのすぐ側にいる。

だからこそ、「ボクが生まれてきたわけはね・・・。」とそっと語りかけてくれる、赤ちゃんの心の声を聞きたいと願う。

「私が生まれてきたわけは・・・。」 あなたが生まれてきたわけは?

「私が生まれてきたわけは・・・。」 あなたが今、ここの場にいるわけは?

「私が生まれてきたわけは・・・。」 あなたがこれからも、生きていく意味は?

僕には正解なんて分からないけれど、小さな体全体から教えてくれる熱いいのち、短くも輝き放った強いいのちたちの声を、依頼された講演で代弁させていただいた。

私の、いのちの理由。

あなたの、いのちの理由。

あの人の、いのちの理由。

自らの心の中で感じていただく時間になれば。

寺澤先生のご講演を聞かれた方の感想をご紹介します。

★★★★★

心に灯火をつけてくださった講演でした。内容が盛りだくさんで、ユーモアたっぷりかつ、どれも心に刺さる言葉ばかりでした。命の尊さ、子どもたちの幸せのために大人の私達がしなくてはならないこと、自分の役割の全うなど、これからもぶれずに自信をもって生きていきたいです。子どもたちの輝きを見逃さず、関わる子どもたちやご家族に伝えたいと思います。私も、私の人生の冒険を味わおうと思います。今日はその宝箱のひとつでした。先生のご活躍を心から祈念しております。

★★★★★

先生のお話を聞いて、こどもを出産した時の事を思い出して、反省し帰ったら謝ろうと思いました。いつも居ると、それが当たり前だと感じてしまっていましたが、それが奇跡なんだと言う事、明日生きる事も奇跡だと言うこと、とても自分自身の発言や行動を振り返りました。気が付いたらワンワン泣いてしまっていました。最後のエンドロールにもありましたが、人に傷つき、傷つけられ、でも救われるというところに心を打たれるものがありました。とても素晴らしい講演会を聞かせて

いただける機会をいただけた事が、PTA会長になって良かったなと思いました。本当にありがとうございました。

★★★★★

とても素晴らしい講演で感動しました。県PTAの集まりでは皆がバラバラに会場に集まり、何となく定期大会に動員されている印象で、私個人は連帯感などは感じていませんでした。しかし寺澤先生の生命のお話を聞いている内に、保護者として皆が共通して持っている想いが刺激され、最後の記念撮影の場面では確実に皆の想いが一つになっていたと思いました。

★★★★★

今は、成長する子どもたち全員がとても頼もしく、出来る出来ないにかかわらず同じようにかわいいです。そして全員の子から学ぶことがあります。親にしてくれてこそ、わかることがあります。今日の先生の優しいピアノの音も素敵でした。

★★★★★

いつも、帰っても、ろくに子どもを見ようとしない自分がいます。干渉しないなんて言いつつ、ただ、興味がないだけ。今日は、奇跡の命に接することに感謝しながら、子どもを見てみようと思いました。ありがとうございました。

★★★★★

「すべての子どもが大人になれますように」。この言葉にグッとくると共に、普段自分がこの純粋な気持ちで子どもに接していられているだろうかと振り返らされました。教員として子どもと一緒にいると、○○な大人になれるよう…と項目が付くことが多いです。引き上げてあげたい、力を付けてあげたい、幸せな人生を、と願う気持ち自体は大事。でもその根底に命を大切に思う思いを絶対に忘れてはいけないと、寺澤先生に教えていただきました。

★★★★★

3週間で子どもは変わる、大人がその変化に気付くかどうかというお言葉にドキッとしました。毎回同じことで怒ってばかりでしたが、子どもの変わったところ出来るようになったところにもっと気付き、誉めていきたいと思いました。

★★★★★

今回改めて寺澤先生から命の大切さを教えて頂き、その大切な命や子どもたちの為にPTAとして何が出来るかを考えていきたいと思いました。

★★★★★

PTA会長ですが、1人の親としてハッとさせられる事ばかりでした。

子どもが小さな時、1週間、1日でも成長を感じて喜んでいました。今はつい、悪いところに目がいきがちで、本当は心も身体も成長しているのに注意することが多く、褒めて認めてあげることを怠っていたと気付きました。誰もが今を生きていることに、それぞれの普通があって、同時に奇跡の繰り返しなんだと思いました。誰かと関わり、生きている一瞬一瞬を大切に過ごせていけるような人になりたいです。

★★★★★

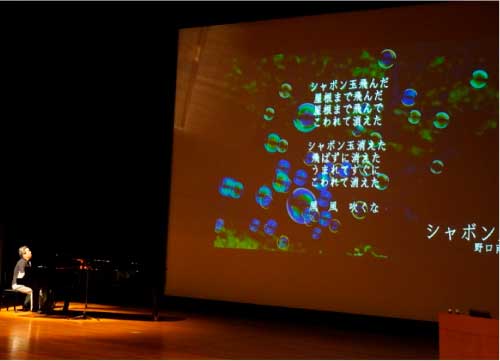

シャボン玉の歌詞が、こんな経緯で書かれたことを初めて知り、感慨深いです。ありがたいことに命の儚さに直面する機会に接することは、今までありませんでした。しゃぼん玉の詩に触れその儚さに胸を打たれました。

★★★★★

私は普段医療従事者として働いており、一般の人より命に関わる機会が多くあります。ただその中で新生児や小児の方の命に触れ合う機会はほとんどないため、貴重な時間となりました。命から学べる、学ぶことその大切さを改めて知らされました。日々の仕事、PTA活動において、今回先生の講演を通じて学んだことを胸に精進していきます。

★★★★★

よりよい世界を創り出すために我々は生きていて、社会、他人のために常に勉強をし、自分の役割を全うする。いつ死ぬか分からない。自分のやれること、できることを実施しつつ、常にアップデートして、カッコいい大人になります!

★★★★★

産まれる前は、ただただ元気に生まれてきてくれさえすれば良いと思って出産した我が子ですが、あれもこれもとついつい欲が出ていろいろな事を求めてしまっているなと反省です。いま元気に生きてくれている事だけでも奇跡なのだと感じました。いつもありのままの子どもを受け入れて、包み込んであげられる母でありたいと思います。

★★★★★

我々教師は、子どもたちの生きようとする力(未来を切り開く)を引き出す役割を与えられています。3週間でこんなに人は成長できる、その瞬間に関われていることの責任と喜びを自校の先生方にも伝えて参ります。また、どの親さんも子育てという宝箱を開けていく冒険を、子どもと共有できる時間をもっと愛おしく感じられるように、親子共々励まし、支えあっていける、チーム学校を念頭に教育活動に取り組んで参ります。

★★★★★

毎日、子どもから学ぶことばかりですが、今日の講演から、人の命、我が子と共に過ごせる時間は、尊く儚いものだと痛感しました。「毎日が有り難し」でございます。

★★★★★

命の弱々しさと強さを認識しました。そして、強さを支える奇跡の現場を教えてくださり、改めて、生かされてきたと認識しました。今日は、奇跡の命に接することに感謝しながら、子どもを見てみようと思いました。ありがとうございました。☆命の尊さについて、日頃から考えていなかったわけではありませんが、本日の講演会で改めて考えさせられるものとなりました。自らの子どもが日々成長する姿を噛み締めて生きていきたいと思いました。ありがとうございました。

★★★★★

寺澤先生のご講演、大変に感動しました??帰宅後、すぐに息子を抱きしめてあげたい気持ちでいっぱいです??奇跡と奇跡が重なり合い、息子や私も生かされている!生きている意味、価値の存在感をあらためて見つめ直し考え、気付いていく機会としたい??

そして、見る、観る、気がつく、見方を変える習慣や心得を気にかけながら、今日より明日、そして明後日の自分の為にもしていきたい。最後の七夕の短冊の写真が忘れられない。参加して良かったです!心より感謝申し上げます。

★★★★★

生まれてきたことが奇跡。生きていることも奇跡。その連続。改めて感じた。だから、迷って一歩を踏み出さないなんてもったいない。子どもにも、そう伝えたい。

★★★★★

ただただ、感動しました。そして、たくさん泣きました。寺澤先生が大人として、かっこいいです。先生のような大人がいっぱいになれば、この社会は、未来は明るくなっていくと思います!私もその一人になれるよう頑張ります。

★★★★★

とにかく胸がえぐられる思いでした。私は4人の子どもに幸せにも恵まれて、全て当たり前だと思ってた事、子どもたちを一人一人として考えていなかった事、すべて考えが一新されました。でも最後自然に背筋が伸びてる自分がいました。それは、自分はなんのために生きているのか?そんな事思ったことなかったのですが、今こうやって4人の子どもを産んで、PTAで子どもを通じて他の子の安全を考えたり、同じ子育てをする保護者の方が楽しく過ごせたり、そんな事考えて生きてる今の自分がすごく誇らしく思えて、自分の中だけだけど輝けている自分がいました。そして今日子どもたちと過ごせてるこの時を大切に、そして尊いものだともっと充実した一日一日を過ごしたいです。先生ありがとうございました!!ピアノパフォーマンスも最高でした!

精一杯の拍手を送りました!

◎心温まるご感想を多数お寄せいただき誠にありがとうございました!!