3.11を学びに変える(テキスト版)

佐藤敏郎

わが子のあゆみ1月・3月号より より

〜前編〜

復興絵はがき

震災時、牡鹿半島の付け根の港町、女川の中学校に勤務していた。女川では震災後「復興絵はがき」というものができた。二枚一組で、はがきになった絵は、中学生が描いたものだ。

一枚は震災前の美しい海の絵。女川で一番好きな浜の風景を絵にしたのだという。平成22年度の海の絵コンクールで入賞し、生徒会文集の表紙にも使われた作品だ。文集が配られた日が3月11日だった。

もう一枚は別の生徒が震災後間もない頃に描いた絵で、がれきの山と化した町を子供たちが見ているという構図だ。ちぎれた手や、血だらけの人らしきものも転がっている。子供たちは後ろ姿なので、泣いているのか、歯を食いしばっているのか、目をつぶっているのか分からない。人は誰でも見たくないものがある。認めたくない結果、やりたくない仕事、会いたくない人、テスト、宿題・・・、あの時は見たくない景色が広がっていた。でも、それは目をつぶってもなくならない。

よく見るとこの子たちはしっかり手をつないでいて、スコップを背負っている。数年後、絵を描いた生徒に再会した。「あの子供たちはあのときの私です。誰かの手を握っていないと立っていられませんでした。」と教えてくれた。

この絵のおかげで今の私がいる。生きることは大変だけど、一人じゃない。

あの日

あの日は卒業式前日で、3年生を一足先に下校させた後だった。1、2年生は式の準備で体育館や校舎内に散らばって活動中、私は職員室でプログラムの準備をしていた。

地鳴りの後、強い揺れ。2日前も震度5があったので「またか」という感じだったが、どんどん揺れは強くなり、棚から本が崩れてきた。バチバチと火花が散って、停電になった。避難訓練では「地震が発生しました。担任の先生の指示に従って…」なんてやっていたが、校内放送は使えなかった。

地震は担任の授業中に起きるとは限らないし、避難が必要な地震であれば停電するのは当たり前だ。また、校舎を出たら体育館の脇を通って校庭に集まることになっていたのだが、体育館の割れたガラスが落ちてきて通れなかった。みんな容易に予想できたはずなのに。

中学の時に体験した宮城県沖地震は放課後の部活動中。校庭、体育館、柔道場、教室・・・、生徒はいろんな場所にいて、どこに逃げたらいいか混乱した。あの時も「避難訓練とは違うよな」などと話した記憶がある。「喉元過ぎれば」と言われるが、人間とはどうしていつもこうなんだろう。

拡声器を持って外に出た。校庭には行けなかったので、中庭の池の周りに集合した。「大津波が来るぞ」と誰かが叫んだ。女川一中は高台にあり、町の避難場所にも指定されていたので、町民も次々に避難してきた。間もなく、聞いたこともない轟音。木々の間から下を見ると、すごい勢いで車や家が流されていた。プラスチックや紙で作ったミニチェアみたいだった。

学校の場所は海抜20mはある。私は「ここで大丈夫ですよね」と、努めて自分を落ち着かせながら言った。町役場の人は「いや(より高い)浄水場の方がいい」と言った。校長に知らせると、すぐに「みんな敏郎先生についていけ!」と叫んだ。

浄水場に向かうとき、5階建ての生涯教育センターのどの位まで水が来ているのか確かめようと、チラッと町を見下ろしてゾッとした。センターは見えなかったのだ。とっさに「(町を見ないように)右を向いて歩け!」と指示した。余計なことを言ったのかもしれない。

しばらく浄水場にいた後、近くの総合体育館に移動し、その夜は柔道場に泊まった。寒かったので、学校のカーテンを外してきた。6、7人ずつが一枚のカーテンでくるまった。

体育館には1000人以上が避難していたと思う。外では一晩中火が焚かれていて、たくさんの人が囲んでいた。眠れずに何度か外に出た。家がほとんど流された上、停電のため町が真っ暗だったからか、星がいつもより多く感じた。

翌朝、見下ろした町の光景を表す言葉は今も見つからない。大津波は学校のすぐ下まで到達していた。

卒業式前日、食事中、入浴中・・・、それは人間の都合。災害は何気ない日常を襲う。そして、大災害は日常を奪う。割れたガラスを入れ替えてハイ元通り、ではない。もう二度と見られない風景、住めない家、会えない人・・・、それが「大」災害だ。いつもそばにあると思っていたものが、なくなってしまい戻らない。目にしたもの、手に触れたもの、語り合ったこと、あの時が最後だったのだと、失ってから気づく。

ガレキの中の新学期

宮城県では、被災してもしなくても4月21日頃に新学期を始めるということだったが、女川は例年通りのスタートとなった。町中が流され、制服もない、かばんもない、道路もない。家や家族を失った生徒も少なくなかった。こんな状態で学校を始められるのだろうか。不安なまま新学期を迎えた。

早い時期の学校再開が正解だったかどうかは分からない。ただ、何もかもなくなった町に、丘の上から子供たちの元気な声が降り注いだのはたしかだ。それが町民に、私に、どれだけ力を与えたかは計り知れない。学校で子供が元気に学び遊ぶことは地域のエネルギーだ。災害時に限ったわけではない。

長い春休みの間、いったいどんな新学期が始まるのか想像がつかなかった。教職員は交代で学校に泊まっていたので、夜遅くまでどんな学校づくりをしようか、ローソクを挟んで語り合った。結婚式で使ったメインキャンドルを持ってきた先生がいた。あれは長持ちする(笑)

何もかも流された土地に種を蒔くイメージでいこうと言うと、みんな頷いた。ガレキだらけで、潮水をかぶった土地に芽は出ないかもしれない、花は咲かないかもしれない。でも種を蒔けば、可能性はゼロではない。

学校がすべきことの基準は「生徒のためかどうか」しかない。生徒のために必要なことは少々無理をしてもやる。反対に、こまごまとした書類や報告書はできるだけ省略。焚き火に使って紙がないので、要項などは印刷ではなく校内LANで共有。全体の職員会議をする時間はなく、必要に応じセクションごとにミーティングをした。必要性が叫ばれながらいっこうに進まなかった学校業務のスリム化が、図らずもあの年は実現した。やればできるのだ。

とにかく、学校でスタンダードになっている「例年通り」が通用しなかった。「例年通りやらなくてもよかった」とも言える。

教師は忙しすぎるとずいぶん前から言われていて、様々な対策が施されているはずだが、それによってますます窮屈になったりしている。忙しさの「正体」は何だ?

生徒と席替えや文化祭の出し物について話し合ったり、学級だよりを書いたりするのは、何時間でも苦ではなかった。教師を「授業づくり・学級づくり」にどっぷりと浸らせたら、学校の抱える問題の多くは解決すると思う。本来、教師とはそういう仕事ではないだろうか。

学校には「教育目標」をはじめとして「重点目標」「努力事項」が各教科、領域ごとにいくつもある。その上、文科省や教育委員会からの通達、指針、提言が毎週のように示される。まともに受け取っていたら、何をめざしていいのか分からなくなる。

大切なことが二の次になっていないか、吟味すべきことがおざなりになってはいないか、生徒が見えなくなり、いざというとき手を差し伸べられない状態になっていないか。それで問題が起きたりすれば、その対応に追われる。また通達がくる。マニュアルが増える。悪循環である。ガレキの中で始まった新学期。津波で何もかもなくなってしまった、だから大事なものだけが見えたのかもしれない。

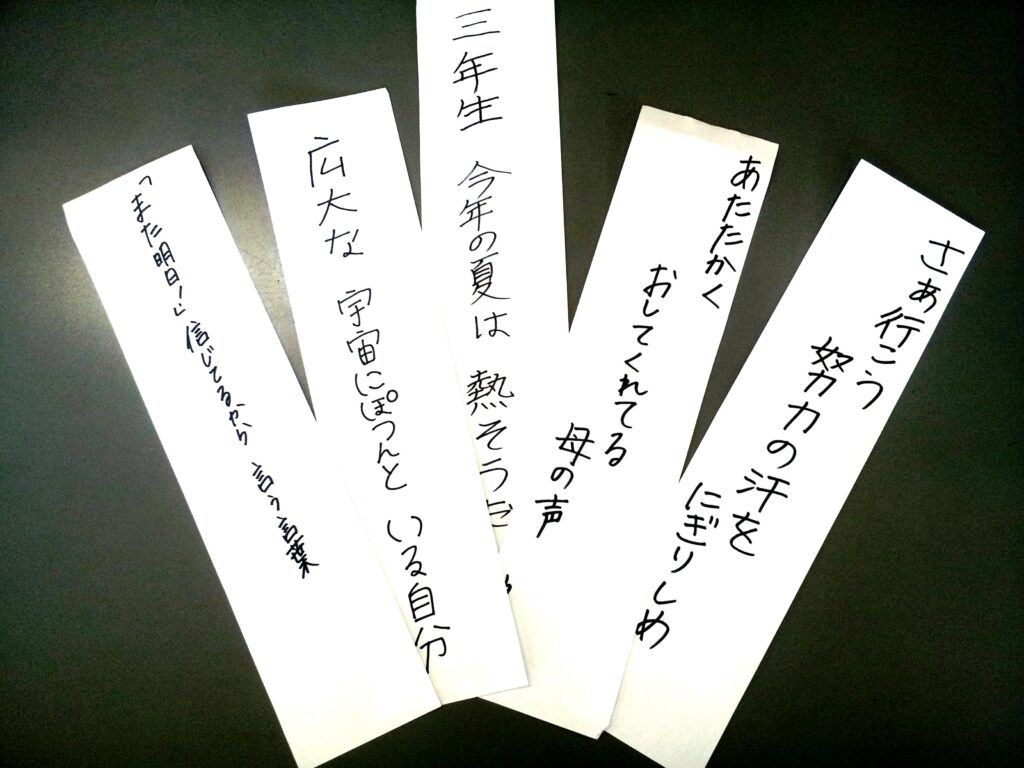

すべては五七五の中に

震災の年の5月に、女川の中学生に俳句を作らせようという企画があった。被災地の学校には、様々なプロジェクトや取材が殺到した。とても対応しきれず、ほとんど断っていたのだが、これはやることになった。「震災と向き合う機会になる」というのが理由である。…で、国語担当でお願いしますと。

ちょっと待ってくださいと、私は言った。8割の建物が流され、10人に1人が犠牲になっている町の生徒に「素直な気持ちを五七五に」なんてことをやらせていいのだろうか。

震災のことが題材になるのは目に見えている。何を見ても、どこにいても3.11の記憶がついてくるはずだ。授業の直前まで、いや授業が始まっても迷いは消えなかった。私は半ば開き直って言った。「何を書いてもいいよ。スポーツのことでも、テレビのことでも、サラリーマン川柳でもいい。書きたくない人は書かなくてもいいぞ」あの時の私は、生徒がどんな言葉を選ぶのか怖かったんだなと、最近思う。

一通り手順を説明して「はい、始め」と指示した直後の光景を、私は一生忘れないだろう。生徒たちは、すぐに指折り数えて言葉を探し始めた。もう鉛筆を動かしていた生徒もいた。まるで魔法がかかったようだった。この活動を待っていたのかもしれない。いったいどんなことを書いているんだろうと机を覗くと、こんな句が次々と目に飛び込んできた。

「故郷を 奪わないでと 手を伸ばす」

「ただいまと 聞きたい声が 聞こえない」

「今はなき おばと歩いた 浜の道」

「海水についたすずらん 咲いていた」

「ガンバレと ささやく町の 風の声」

「うらんでも うらみきれない 青い海」

「中学校 制服なしの 初登校」

「震災に いつもの幸せ 教えられ」

震災からまだ二ヶ月、町の至る所に、流された家、自動車、列車や船までが横たわっている。その光景を前に「津波に負けずに頑張ろう」などという言葉は簡単には言えない。原稿用紙を何十枚費やしても表すことはできないだろう。

人は強い衝撃を受けると言葉を失うものだ。悲しすぎても、嬉しすぎてもそうだ。

東日本大震災は、まさに言葉を失う衝撃だった。津波が襲う様子も、その後の日々も、表す言葉が見つからない。見つけたくもなかったというのが正しいかもしれない。震災二ヶ月後の俳句の授業は、あの日の風景や想いを、言葉にする作業だ。最初から進んでやったわけではない。ぼんやりと、あるいは仕方なく取り組んだ生徒も多かったはずだ。でも、いざ鉛筆を持って考え始めると夢中になった。授業は「きっかけ」を与えるものだ。きっかけ次第で、作業は捗るし、見えないものが見えてくる。

「窓ぎわで 見えてくるのは 未来の町」

「真っ暗闇 どれだけ明かりを 灯せるか」

窓からは、がれきしか見えないのに、そこに未来の町が見えてくると言うのだ。町が流され、街灯もなく夜は真っ暗なのに、それは始まりだと言うのだ。現実は、薄めたり、紛らせたりするだけでは前に進めない。がれきの山、真っ暗な闇、つらく悲しい現実に向き合ったときに、本当の「希望」や「決意」を語ることができるのだということを、生徒たちが教えてくれた。

「将来は 幼い子供に 今を伝える」

「町も私も 復興とともに 育ってく」

こんな句も震災2ヶ月後に生まれていた。あの授業中、彼らの胸をどんな想いが巡ったんだろうと考えると、今も胸が詰まる。

「みあげれば がれきの上に こいのぼり」

こどもの日に、がれきだらけの町をとぼとぼうつむいて歩いていた。下ばかり向いてちゃダメだと、思い立って顔を上げたら、壊れたビルの上に誰かがあげたこいのぼりが泳いでいた。情景が浮かぶ。難しい言葉はいっさい使っていないけれど、津波の破壊力、悲しみ、無力感、そして希望や決意がみんな入っている。

ある生徒は「見たことない 女川町(を)」という五七を書き始めた。残りは五しかない。「悔しいな」「負けないぞ」「立ち向かう」「あきらめる」「涙する」…、いろんな五音の語が思い浮かぶ。彼女は「受け止める」と書いた。「受け入れる」ではない。

「見たことない 女川町を 受け止める」

泣いても笑っても、目をつぶっても現実は変わらない。だから、まず受け止める、それから、泣いてもいいし、休んでもいいし、立ち向かってもいい。そうか、そうだよな、と授業中にこの句を見て気づかされた。

ほとんどが津波についての句だったのにもかかわらず「津波」という言葉を使った作品は意外に少ない。身近な人を亡くしたことを書いた生徒は多かったが、「命」「死」という字は誰も用いず「逢いたい」とか「ありがとう」「青い空」という言葉を選んでいた。

生徒は、五七五という限られた条件のもとで、必死に言葉を探していた。それは、現実と向き合うことであり、自分と向き合うことだ。探していたのは自分の心だ。現実が厳しければ厳しいほどその作業はごまかしが効かない。似たような形ばかりなのに、なかなかぴたっと合わないジグソーパズルのピースのように、自分の気持ちにぴったりの言葉も、実は一つしかない。

書かなくてもいいぞと言ったのに、全員が提出した。

想いの共有

俳句の授業は半年後の11月にも行われた。震災から八カ月後である。

「目を閉じて 町のサイレン 八回目」

あの年は、毎月11日14時46分、町にサイレンが響いた。サイレンを聞きながら思い浮かべるのは何だろう。黒い波、復興への決意、誰かの笑顔…。五七五の中には想いがいくらでも入る。

「あの頃は 無理だと思った 文化祭」

「弟と 久しぶりの 大ゲンカ」

「白球を 追ったあの場所 仮設建ち」(野球場は仮設住宅の団地になった。)

「和歌山で見た 故郷への募金箱」(和歌山での交流事業に参加した生徒の句)

時間の経過により、少しずつ回復した様子や、風景の変化が見て取れる。一方で、喪失感、無力感が改めてうかがえる句もある。

「あの人が 帰ってきてた 夢をみた」

「聞いちゃった 育った家をこわす日を」

「震災で 約束守れず 今悲し」

「コンビニの 窓に汚い水のあと」

翌年も、その翌年も、現在でも女川中学校では年二回、全校で句会を行っている。

2011年5月に「春風が 背中を押して 吹いてゆく」と書いた生徒がいた。何かに背中を押されていないと進めなかったという句だ。その生徒は半年後「女川の 止まってた 時間動き出す」と書き、そして、次の年の5月「あったかい音のする支援のフルート」と書いた。

2013年11月、「家がない やっとわかった そのつらさ」という句があった。この生徒は2011年5月には、震災に対する怒りの句を書いていた。2年8カ月が過ぎて、家を失った実感が湧いてきたのである。

新しく買い替えたり、作り直したりすればするほど、絶対に元に戻らないものがあることを思い知る。思い出の詰まった家、大切に使っていたグローブ・・・、命もそうだ。

最近は、だいぶサラリーマン川柳的な句も増えたそうだ。その中に混じって震災のことを詠む生徒もいると聞いた。自然な形だと思う。

後日、卒業生にあの授業のことを聞く機会があった。俳句は短いので掲示物やプリントで何十人、何百人の句が共有できるということ。それを見て「あ、わたしだけじゃないんだな」「同じ気持ちの人がここにも、ここにもいる」と思えたし、逆に「ああこんな考えの人もいる」「こう考えてもいいよね」と違いを認め合うことができたんだと語った。

「思いを言葉にしてもいい」「孤立しない」「違いを認め合う」これは防災も津波も関係ない。今、全国の教室で、いや、世の中全体で必要なことだ。そうすると人は次へ向かう。

未来へ向かう指針

彼らは、自分以外の作品をよく覚えていた。中には自分が作ったのは忘れたけど…、という生徒もいた。

俳句は、プリントや掲示物にして、何百人分も一度に見ることができる。生徒はその中に「あ、私と同じだ」という句を見つけた。逆に「あ、こんな人もいる」「こんな考えもある」という句も見つけた。

一人じゃないと思う。いろんな価値を認め合う。災害があってもなくても、集団生活では大切なことだ。学校だけではない、社会全体に言えることでもある。

5月末に、例年より一ヵ月遅れのPTA総会が行われ、総会資料の裏表紙に、生徒の句を掲載した。涙しながらそれを読んでいる保護者の姿を見て、中学生の言葉はきっと町を動かすに違いないと確信した。

23年度の生徒総会では予算の承認などではなく「女川のために中学生は何ができるか」という全校討論会を行ったし、文化祭のテーマは「おらだづ(俺たち)の底力、希望の光となれ!」になった。故郷への愛と、復興への決意に溢れた言葉が次々生まれた。

女川の生徒は、津波のことをどんどん話し始めた。特に積極的だったのは一年生。社会の授業で話し合った津波対策案を町長に提案するほどだった。一年生の地理は「身近な地域」の学習から始まるので、当然と言えば当然だ。身近な地域、つまり女川ついての学習は「津波」を抜きにはできない。

彼らが取り組んだ様々な活動の中に、津波が来るから逃げろという石碑を町内21カ所の浜に設置する「いのちの石碑プロジェクト」がある。募金活動をし、半年で1000万円が集まった。今、女川には場所が決まった所から次々に石碑が建っていて(現在17基)、その度に当時の中学生が集まり、除幕式を行っている。

家が流されたり、身内を亡くしたりした生徒もいて、大丈夫なのかという声もなかったわけではない。「つらくないの?」と聞くと「つらいです」と答えが返ってきた。でも、その後に言葉が続く「つらいからやるんです」。あの悲しみを繰り返してはいけない。好きで体験したわけではないけれど、体験したからこそ、その想いは真に迫った言葉になる。「やらないでいる方がつらい」と語る生徒もいた。

国語の授業もそうだ。「国破れて山河在り」は、まさにあの時の女川の風景そのものだし、平泉で夏草を眺めながら「時が移るまで」涙を流し続けた芭蕉や、愛妻智恵子を看取った光太郎の心情も、自分と重ね合わせて、より深く読み味わうことになる。

魯迅の小説「故郷」にも変わり果てた故郷の情景が描かれている。「故郷」のラストは主人公が「希望」について考える場面だ。読後に「希望について」というお題で作文を書かせた。ある生徒が「絶望がなくては希望も誕生しない」と書いていた。なんて強い言葉だろう。

女川の中学生は「3.11は足かせにならなかった。生きる指針になった」と語った。そして、その言葉は私の指針になった。東日本大震災は今でも、きっとこれからも肯定はできない。起きない方が絶対によかった。肯定はできないけど「きっかけ」にはできる、しなければならない。よりよい未来をここから創るのだ。あれだけのことが起きて、進歩しないでいるのはおかしい。

「夢だけは壊せなかった大震災」

みんなの標語みたいになった句だ。あの状況でよく書いたとつくづく思う。この句は「岩石学者になる」という将来の夢と一緒に新聞に掲載されたのだが、全国からたくさん岩石が届いたそうだ(笑)彼は今、大学で岩石の研究をしている。震災で壊れなかった夢は今も続いている。

あの年の新学期、一人の小学生が「女川は流されたのではない 新しい女川に生まれ変わるんだ」で始まる詩を作った。その一節を書いた大きな横断幕は今も高台に掲げられ、復興に向かう町の合言葉になっている。少年は昨年、女川町の職員となった。

平成26年に転勤した東松島市で出会った生徒もそうだった。小学生の時の震災体験を語るまでに様々な出会いや出来事を経て、高校生になって語り部となった。その生徒たちが書いた「16歳の語り部」(ポプラ社)という本がある。16歳の瑞々しい言葉が詰まっている本だ。ぜひ多くの方に読んでいただきたい。

現在私は、女川や東松島だけではなく、震災伝承活動をしている若者達と一緒に活動する機会が多いのだが、どの若者も「言葉にすることの効果」を口にする。言葉にすると整理できるとよく言われる。震災体験は、あの日背負ってしまった重い荷物のようなものだ。望んで背負った人はいない。鞄の中身がなんだか分からないでいるよりは、分かった方が歩きがいがある。重荷の中を整理して、不要なものを取り出すことができるかもしれない。そしたら、足取りも少し軽やかになる。

「あの体験は黙っていれば、ただの嫌な思い出だけど、言葉にすることで価値ある情報に変わるんです」と彼らは言う。聞いてくれた誰かが、何かに気づいてくれるかもしれない。もしかしたら、失わなくて済む命を救うかもしれない。

防災はあの日を語ること。あの日を忘れなければ人は逃げるし、備える。ただし、あの日はすごくつらかった日だ。寒かったし、怖かったし、食べられなかったし、たくさん人が亡くなって、みんな泣いていた日だ。語るのは容易くない。でも、女川や東松島の若者と話していると、いつの間にか「未来」の話になる。希望を語り出す。必ずそうだ。体験を語り継ぐ「語り部」的な活動にとどまらず、子供たちに伝えようとゲームや紙芝居を使ったり、絵画や映像制作に取り組んだり、大学での研究に取り入れたり、あの日の体験を柔軟に変換し、アップデートしている。大人の私たちもそうありたい。

3月11,12日は生徒と一緒に女川に泊まっていて帰らなかった。13日の午後、妻と高校生の息子が会いに来た。女川は道路がなくなっていたので途中で車を置いてガレキの中を何キロも歩いて会いに来てくれたのだ。「奥さんが来ましたよ」と言われ、玄関に向かった。佐藤家で一番つらい思いをしているのは、女川にいる自分だと思っていたので「お母さん、俺は大丈夫だよ。来なくたっていいのに」と笑って駆け寄った。

妻は私を見つけるなり「みずほの遺体があがったの」と言った。娘の名前の後に「遺体」「あがる」という言葉が続くなんてまったく想像していなかった。何を言われたのか分からない。涙も出なかった。妻は逆で、その一言を言うとその場に泣き崩れた。

〜後編〜

土手の上

次女みずほの遺体が上がったと知らせを受けた3月13日の夜、家にたどり着き、翌14日の早朝、大川小学校に向かった。あるはずの堤防が消えていた。橋も途中で流されていたので車は通れず、小さな舟に乗せてもらった。舟から降りると周りはガレキに埋もれていて、土手には泥だらけの子どもたちが数十名並べられていた。あの光景は忘れられない。忘れてはいけない。

みずほも一緒に並んでいた。名前を呼べば目を覚ましそうなのに、いくら呼んでも、揺り動かしても、目を覚まさなかった。私たちが声をかけたら、右目から泥と一緒に涙が流れた。「6年佐藤みずほ 母親確認」と書いた布を胸に縫いつけて、軽トラックに運んだ。小さな遺体が次々に乗せられた。この場合は「載せられた」と書くのだろうか。

卒業式が間近だった。式で歌う合唱のピアノ伴奏者になり、毎日練習していたみずほ。中学生になるのが楽しみだったみずほ。11日の夕方は、おじいさん、おばあさんと制服をとりに行くことになっていた。卒業式だったはずの18日に火葬が行われた。みずほの目からは、その日まで毎日涙が一筋流れた。 全校児童108名のうち74名が犠牲になった(死亡70,不明4)。校庭にいて助かった児童は4名だけ、教員も校庭に11人いて10名が亡くなった。あの日学校管理下で、多くの児童・教員の犠牲を出したのは大川小学校以外にない

何があったのか

14時46分、大きな揺れが数分続いた後、津波は、家、車、土砂、そして、海岸にあった数万本の松を巻き込んで北上川を遡ってきた。それらが新北上大橋に堆積し、水位が上昇。一気にあふれ出た。流れをせき止めた分、津波は威力も波の高さも大きくなったと思われる。橋は4分の1ほど流失、堤防も決壊、その後、陸を遡上してきた津波も到達し、川からの津波とぶつかり、校庭で渦を巻いた。校舎内の時計は、すべて15時37分で止まっている。地震発生から51分後である。

| 大川小校庭 津波到達までの51分間 |

14:46 地震発生 震度6の揺れが約3分間続いた。 14:49 校庭避難 校舎から出る際先生が「津波が来る、山に逃げるぞ」と声をかけたので、山に向かった児童もいたが、まずは校庭に整列。 14:52 大津波警報 ラジオ・防災無線から緊迫した放送。スクールバスは出られるように待機。 15:00頃まで 地域の人や児童、迎えに来た保護者も山への避難を進言。 15:25 市広報車が高台避難を呼びかけ通過。15:36 移動開始 橋のたもとへ向かったが行き止り。 15:37 津波到達 |

校舎から出て校庭に整列して間もなく防災無線やラジオが大津波警報を伝えた。かつてない緊迫した口調で避難を呼びかけていた。

体験学習で毎年登っていた緩やかな傾斜の山が目の前にある。カーラジオを聞きながら迎えに来た保護者は、急いで山へ避難するよう教師に進言し、子どもたちも必死に山への避難を訴えていた。無線連絡を受けたスクールバスも方向転換を済ませていた。しかし、校庭待機は続き、避難を開始したのは津波が襲う1分前だった。山ではなく、津波が襲ってきた川に向かって。通ったのは狭い道でその先は行き止りだった。一体、何があったのか。

小さな命の意味を考える

学校で多くの児童の命が失われたというのに、石巻市教育委員会は説明会を開こうとしなかった。約1ヶ月後にようやく行われた説明会で、私たちは「地震でバキバキと木が倒れてきて、山に避難できなかった」と説明を受けた。ところが木は一本も倒れていない。その他も事実と矛盾する説明ばかりだった。しかも、議事録さえ残さなかった。どこをどう考えても「意図的な嘘」である。それ以外の言葉は当てはまらない。

その後の経緯を書くと、膨大な字数になってしまうので省くが、市教委は言い訳するためにまた嘘を重ねなければならず、指摘を受けどうしようもなくなると常套句が繰り返される。「重く受けとめます」「今後検討します」「資料は廃棄しました」「担当者が代わりました」…。生き残った子どもたちが懸命に話してくれた証言でさえ「子どもの記憶は変わる」と、まともに取り上げてくれない。津波よりこっちの方が恐ろしい。

2012年11月、文科省が主導して立ち上げた第三者検証委員会も、事実の解明とはほど遠い状況のまま、時間と予算を費やして終了した。報告書の中に、監視カメラや簡易地震計を設置すべきとの提言があったが、それがなければ子どもは救えないのだろうか。

何をしても命は戻らない。だからと言ってごまかしてはいけない。安全だと思っていた学校で我が子を失った上に、その命が嘘で説明されるのは嫌だ。遺族だから、教員だからとか思われているかもしれないが、そういう次元でもない。遺族でなくても教員でなくても、おかしいものはおかしい。

子どもを守りたくない教師はいない。あの時、先生はみんな一生懸命だったのは間違いない。でも救えなかった。50分校庭にいて動かなかった。黒い波を見たとき、彼らは「〇〇すればよかった」と、きっと後悔したはずだ。その後悔を考えることが検証である。「監視カメラを設置すべきだった」なんて思うはずがない。

そして、警報が鳴り響く恐怖感の中、寒い校庭でじっと待っていた子どもたちから目を背けないでいきたい。黒い波に飲まれていった小さな命たち、それは守れたかもしれない命なのだ。命を真ん中にした話をしたい。防災、心のケア、組織のあり方、訴訟、検証委員会、切り口がたくさんあるので、整理して取り組む必要がある。ただ、たくさんあって複雑なのも大川小事故の特色でもある。こじれているという問題も考えたい。

2013年11月に、大川小で起きたことの考察、思いを多くの皆さんと共有したいと考え、「小さな命の意味を考える会」を作った。命は地球がちょっと震えただけで簡単に消えてしまう小さくて弱いものだが、意味は大きく深く重い。

誰もが目を背けたい、耳を塞ぎたい出来事だとしても、組織や立場を超えて向き合うべきだと思っている。当事者しか分からない内容ではなく、深く考えるけど難しい言葉ではなく、曖昧にはしないけど悪者捜しではなく、悲しいけど未来志向で。

未来をひらく

学校でこれだけのことがあった。忘れてほしくない。覚えていてほしい。だからテレビや新聞の取材は断らないで誠心誠意対応しようと思っている。一方で、そのテレビや新聞を誰にも見てほしくない気持ちもある。めでたいこととか格好いいことでテレビに出るわけじゃないので、自分でもよく分からない。10年も経つのにいつまでやっているんだときっと言われているだろう。

それに、どんな発信をしても「遺族が騒いでいる」とやはり言われる。だからといって遺族以外の人が「これは大事だからちゃんと考えましょう」と言うと「遺族じゃないのに騒いでる、関係ないだろう」という声があがる。結局誰も言わなくなり、やがて曖昧なまま忘れられていく。「何年か前、たくさん子どもが亡くなった学校あったよね」「どこだっけ」「なんでだっけ」「え、そんな学校あったっけ?」「まあいいか」となってしまう。往々にしてあることだ。

あの出来事に、あの命に意味づけをしたい。それができるのは生きている私たちだ。大川小と聞いて浮かぶのは「悲しい」「かわいそう」「悲惨」「みじめ」といった言葉。たしかにその通りだ。でも、それだけだったら好き好んで話したくもないし、聞きたくもないだろう。一かけらでもいい、未来につながる何かがここから生み出せないものか。

大川小の校庭には子どもたちが描いた壁画があって、その真ん中に「未来を拓く」と書いてある。津波もここは壊さなかった。大川小の校歌のタイトルだ。「大川小ってどんな場所?」と聞かれたら「あ、あそこは未来を拓く場所だよ」って答えてもらえるような状況をつくりたい。これを読んだ皆さんも、誰かに聞かれたらどうかそう答えてほしい。

この場所から拓く未来は、あの日の校庭、あの日の命から目を反らすことではなく、向き合ったその先に見えてくる。小さな命たちが未来のために意味を持つことは、3.11からの短いような長いような、止まったような時間の中で、ようやくたどり着いたかすかな光だ。まだまだ遠くの光だけれど、私たちの向かう先で子どもたちがニコニコ笑っている。

光にたどり着く道は、簡単には見つからない。もしかすると、作らなければ道はないのかもしれない。みずほは、私のおやじギャグに必ず反応してくれた。「おいおいっ」とか「つまんねー」とか言いながら。「もういい加減にしたら?」って言われてそう。でもやめない。「お父さんらしいなぁ」と見ていてほしい。半分あきれて、苦笑いしながら見ていてほしい。

念のためのギア

現地を案内する際、校庭脇の山に登ってもらうが「登れない、無理だ」と言った人は一人もいない。でも、山がエレベーターになったり、飛行機になったりするわけではない。命を救うのは山ではなく、山に登るという判断と行動だ。立派な救命ボートがあっても、それを水に浮かべて、乗らなければ助からない。時間も山もバスも避難マニュアルもハザードマップも訓練も、いらない訳ではない。それらが判断と行動に結びつけることが重要なのだ。

緊急時の判断と行動とは何か、それは「念のため」だ。津波は目の前に来てからでは逃げられない。あの日助かった人は念のために行動した人だ。見えないけれど、遠いけれど、誰も逃げないけれど念のために逃げた人が助かった。じゃあ、365日100m高いところにずっといなければならないのか?違う。念のためにはギアがある。いざという時にギアを早く高く入ればいい。

子どもにとって、学校はたまたま通りかかった場所ではないし、教師はたまたま居合わせた大人ではない。念のためのギアは一般と同じでいいはずがない。あの日、子どもたちを救えた最大の要素は「学校にいた」ことだと思う。

「情報」と「時間」が十分あればより正しい判断が可能になる。でも、その二つが足りないのが「緊急時」である。意思決定が遅ければ遅いほどパニックになり、正しい判断が難しくなる。

避難行動までの議論は二つの段階がある。すなわち「逃げるかどうか」そして「どこに逃げるか」。この二つの議論を早く行わなければならない。避難マニュアルがきちんと共有されていれば、この二つないし一つは省くことができる。

大川小学校のマニュアルには「津波のときは近くの空き地か公園に避難」と書かれていた。ところが、近くには空き地も公園もない。しかも、そのマニュアルを校長はじめ教職員は知らなかった。だからあの日は「逃げるかどうか」がなかなか決まらなかったのだ。この遅れがパニックにつながり、判断ミスにつながった。もし「津波警報のときは〇〇に避難」ということが職員間で共有できていれば、意思決定はもっと早くなったはずだ。

| 避難行動 | 津波到着 | 助かった | |

|---|---|---|---|

| A | した | した | ○ |

| B | した | しない | ○ |

| C | しない | しない | ○ |

| D | しなし | した | …… |

同じ結果ではあるが、学校として「あるべき対応」はどうだろう。Dの大川小も津波の動きによってはCだったはず。Cは何かのきっかけでDになったかもしれない。助からなかったのは「津波が襲ったから」ではなくて「避難しなかったから」なのだ。津波を止めることのできない私たちにできるのは、一秒でも早く、1mでも高い場所に向かうことだけだ。

実体のない、誰も知らないマニュアルが毎年市教委に提出され、職員室の戸棚に入っていた。そのような学校は大川小だけだったのだろうか。防災に限らず「提出するため」に作っていた文書や計画を、私の教員生活の中にも少なからず思い当たる。 あの日の学校の動きは大きく分けて4通り。A「津波が到達したため避難した」B「津波が到達しなかったが避難した」C「避難しなかったが津波が到達しなかった」D「避難せず津波が到達」。D以外はすべて助かっている。

ただし、想定外の津波(災害)のまっただ中に冷静さを保つのは不可能だと考えた方がよい。次の二校は平時の備えが功を奏した事例である。いずれも石巻市内の学校だ。

相川小学校は、以前は3階の屋上が避難場所だったが、3階を津波が越えた場合それ以上逃げられないということで山(神社)に変更した。3階は越えるはずがないという意見もあったが、念のためにそうした。3.11は3階を越える津波が到達したが、山に逃げて無事だった。議論をしたので、職員全員がマニュアルを共有できていたのも大きい。

門脇小学校は「99%地震・津波が来る」という宮城県の想定を受け防災体制を見直し、平成20年度より引き渡し訓練も開始。当初は保護者から「忙しいのに面倒だ」等の声も多かったが、繰り返すうちに定着し、意識も高まっていった。

あの日校舎は津波が到達、火災も発生したが、校内にいた児童はその前に訓練通り迅速に避難。引き渡しも、校庭ではなく高台の避難先で行うことになっていたためスムーズだった。教員も児童もふだんの生活が命を救ったと話している。

2校とも「津波に追いかけられた」的なドラマ性はないので、あまり報道などには取り上げられないが、むしろ学校防災のあるべき姿だと思う。

判決は、けっして学校に無理難題を要求したものではない。マニュアルに「避難場所は〇〇の高台」とわずか一行記入するために求められるのは、長時間の会議、難しい研修、形だけの分厚いマニュアルではないだろう。問われているのは、平時から学校が「子ども」を向いて経営されているのか、それ以外の方を向いたものなのかどうかだ。もしもはいつもの中にある。

スタートライン

2019年10月、最高裁が市・県の上告を棄却し、提訴から5年7か月を経て判決が確定した。石巻市はそれを受け、12月1日に謝罪と説明会を行い、テレビ・新聞で、遺族を前に頭を下げる市長の姿が映し出された。まるで「遺族が頭を下げさせた」みたいだが、遺族からすれば「急に石巻市に呼び出された」会である。出席できない遺族の方が多かった。議会を前に、慌てて設定したことがうかがえる。

議会対応のための形式的なものだとしても、ただのパフォーマンスにしてはいけない。この会で大きかったのは、市長、教育長が「はぐらかさない・ごまかさない・途中でやめないと約束した」ことだ。9年の経緯を思えば、これがどれほど重大なことか理解していただけるだろう。だから「閉ざされていた対話の扉が開いた」という報道もあったが、それはまだである。たしかにゼロから1になった感覚はある。でも、その1は、ほんとに小さなもので、扉が開くかもしれない爪先ほどの隙間だ。その隙間さえ今まではなかったのだ。

説明会終了後大川小学校へ向かい、市長・教育長はじめ、市、県の教育関係者が子どもたちと先生方に手を合わせた。その後、校舎内外を案内したのだが、いつの間にか子どもたちが集まってきて、手を引いてくれている感覚になった。「市長さんやっと来てくれたね、こっちが教室だよ」「教育長さん、このホールで歌ったんだよ」「ほら、ここまで津波が」「こっち、こっちだよ」…。

判決により「責任の所在」は明らかになったが、事故をふまえた取組はこれからだし、そのための検証は検証委員会が途中で投げ出したままだ。何といっても、市長が校舎に入ったのはこのときが初めてだ。子どもたちが学んだ教室も、二階の天井の津波の跡もやっと見ていただいた。遅いのか早いのか分からない。いろんなスピードで、いろんな動きがあって当然。多くのことが積み重なって現在地点がある。

前日もボランティアの皆さんが清掃に来て、花も植えられていた。ガレキに埋もれたあの日から、たくさんの方々の手によって学校はいつもきれいで、誰もゴミを落としていかない。子どもたちはそれも伝えてほしいようだった。

けっして交通の便は良くないのに、多くの方が足を運ぶ。清掃をし、花を植える。数えきれない数のメッセージも届く。9年前ガレキに埋もれていたこの場所から、一方通行ではない響き合うような動きが広がっている。

今年(2020年)、宮城県の新任校長の研修会が大川小学校で行われることになり、案内を依頼された。11月4日、10年目の校庭に宮城県の校長先生方が90名以上集まった。知っている顔も多かった。何を話しても、いや、話さなくてもみんな分かってくれたと思う。最後に「明日学校に行ったら、子どもたちに『大川小に行ってきたよ』と話してください」とお願いした。ずっと言いたかった言葉だ。

10年目で初めてこの場が設けられたことと、50分間校庭で動かなかったあの日の校庭は、同じ構図のようにも思える。教師が、シンプルかつ丁寧に命に向き合うこと、それが十分に出来ていない状況があるのであれば、どうか変えてほしい。

「あ、校長先生がズラッと並んでるぞ。」風の音や工事の音に紛れて、ひそひそ話が聞こえた気がした。

ここは遺族だけの場所ではない。むしろ遠くの未来の人のためにこそ意義を持ち始めている。数十年後の人はここを訪れて「昔の人はなぜここを遺したんだろう」と思うはずで、そこに届く言葉、活動がきっとある。

たくさんのただいま

宮城県は99%地震が来る、津波が来ると言われていた。ハザードマップを見て、マニュアル作成、訓練・・・、様々な対策を考えたが、私は想定の中に娘を入れていなかった。

すごい災害が起きる、何万人も犠牲になる想定が示されても、自分は大丈夫だろう、ここまでは来ないだろうと考える人は多い。それは、防災が恐怖をあおっているからではないだろうか。

防災は助かるためのものだ。津波はたしかにすごい威力だが、山に登れば助かる。山の上でみんなで喜ぶ「ハッピーエンドの未来まで想定しきる」のが防災なのだ。私たちや娘の体験が、恐怖を希望に変える小さなきっかけになったらいい。

垣根を越えて、命を真ん中にした対話をしたいとずっと思ってきた。前例がないのだから、違う立場や意見は必要なはずだ。ところが、今までと違うことやみんなと違うことはなかなか言えない。対立するから、孤立するからだ。

違う意見はハモればいい。対立ではなく調和。ハモるのは同じ音を出すことではない。自分の音をブレずに出して周りの音もちゃんと聞く。そしたらドでもミでもソでもない新しい和音が生まれる。でも難しいので、でかい音を出して他の音を潰す、耳を塞ぐ、口を閉じる、面倒だから他と同じ音にする…となりがちだ。おかしいと思っても誰も言わない。大事なものが第一優先にならない。そうしているうちに取り返しがつかなくなる。

あの日の校庭もそうだったのかもしれない。

娘は習字が好きだった。勉強机の脇に習字用具入れがあって、開けてみたら中から「旅立ち」と書いた習字がいっぱい入っていた。最後に一生懸命書いた習字は「旅立ち」。当時はコンクールのために練習していた二文字だが、今になってみると私たちへのメッセージになった。今頑張っていること、悩んでいること、ぶつかっている壁…、ほんとうの意味や役割が分かるのはずっと先なのだと思う。ノックし続ければいつか扉は開く。熱は伝わり、やがて溶かす。すぐじゃなくていい。

大川小の校舎は2階の天井まで津波をかぶり、今も雨風が当たり、10年近く経っているのだが、廊下の名前のシールが真新しく残っている。今でも登校しているみたいだ。

これは新学期に担任の先生が貼るシールだ。一枚一枚名前を覚えながら、今年はこんなクラスにしたいと願いながら貼る。私もそうだった。だから残っているんだと思う。日本中の先生に知ってほしい。今年の新学期、なかなか登校できない日々の中、担任の先生はいっそう思いを込めてシールを貼ったはずだ。

2011年、段ボール紙で仕切られた避難所から、ガレキの中をバスに揺られ、生徒は毎日学校に来た。「おはよう」と声をかけながら「おかえりなさい」と心の中で言っていることに気づいた。学校は普段からそういう部分が必要なのだと感じている。

震災を経て、私自身大きく変わったのは生徒へのまなざしだ。生徒一人一人が「命」に見えるようになった。以前はそうではなかった。生徒はチャイムが鳴れば席に座っているものと思っていて、ほんとうにかけがえのない存在として見ていなかった。「命を大切に」「かけがえのない命」といった言葉を何度も使っていたけれど、どれほどの思いで口にしていたか。「命」には生んで育ててくれた存在があって「行ってらっしゃい」と送り出す存在がある。そして、たった一つしかない。今日も「命」が鞄を背負って学校に来る。「命」が授業を聞いているのだ。

命は3.11に急に大切になったわけではない。希望、絆、感謝もそう。千年に一度の出来事を通して見えてくるのはけっして特別なことではなく、むしろ普遍的なことである。そのことに気づかないと、今全国で取り組もうとしている防災教育も行き詰まっていくだろう。学校とは、教師とは本来どうあるべきなのか、私はあの日から自問し続けている。

生徒一人一人が「命」に見えたとき、授業は変わり、学校は変わる。学校は子どもの命を守り、輝かせるところだと多くの人に伝えたいと考えている。

防災は「ただいま」を言うこと。あの日言えなかった、聞けなかった「ただいま」がたくさんある。どんなことがあっても必ず家に帰りついてほしい。今日も世界中で元気な「ただいま」が響き渡りますように。